Eine Antwort auf Sahra Wagenknechts Vorschläge zur Reform der Unternehmensformen

[In der Buchbesprechung zu Sahra Wagenknechts „Kapitalismus ohne Gier“ wurde angekündigt, weitere Artikel zu ihrem Thema, notwendiger Umbau des Kapitalismus, zu veröffentlichen. Diesmal werden ihre konkreten Vorschläge zu einer Reform der Unternehmensformen unter die Lupe genommen. Dabei wird der Titel der Serie „Die Linke hat wieder ein Ziel“ verändert, weil die vorliegende Untersuchung zeigt, dass dieser Titel zu euphorisch war.]Sahra Wagenknecht meint in ihrem Buch „Kapitalismus ohne Gier“, der Kapitalismus oder die Wirtschaft könnte viel effektiver sein, wenn andere Unternehmensstrukturen als derzeitige eingeführt werden würden. – In ihrem Sinne dürfte man dann auch nicht mehr von „Kapitalismus“ sprechen, weil die Bedeutung der Kapitalbesitzer stark abnähme. – Sie schlägt vier in der Wirtschaft bestimmende Unternehmensformen vor, die sie einführen bzw. gelten lassen möchte:

- die Personengesellschaft (damit zielt Wagenknecht auf die Unternehmen oder Gesellschaften ab, bei denen die Gesellschafter mit ihrem persönlichen Privatvermögen haften (GbR, OHG, KG); – soweit man das erkennen kann, will Wagenknecht an der Rechtsform der jetzigen Personengesellschaften nichts ändern;)

● die Mitarbeitergesellschaft (Wagenknecht schreibt dazu S. 275: „Die Mitarbeitergesellschaft ist kein Unternehmen, an dem die Mitarbeiter private Anteile halten. Eine Mitarbeitergesellschaft hat keine externen Eigentümer, sie gehört – wie eine Stiftung – niemandem. Ein Unternehmen in der Rechtsform einer Mitarbeitergesellschaft gehört also sich selbst, und in diesem Sinne gehört es der Gesamtheit seiner Belegschaft, aber eben nicht als individuelles Eigentum in dem heutigen Verständnis verkäuflicher oder vererbbarer Eigentumsrechte.“ – Diese Rechtsform eines Unternehmens ist völlig neu und verdient weiter unten näher betrachtet zu werden.)

● die Öffentliche Gesellschaft (wenn eine Mitarbeitergesellschaft sehr groß wird – spätestens bei 20000 Beschäftigten –, dann schlägt Wagenknecht eine Öffentliche Gesellschaft vor. Sie führt dazu näher S. 279 f. aus: „Für Großunternehmen, die auf Oligopolmärkten anbieten und damit nahezu unvermeidlich über wirtschaftliche Macht verfügen, eignet sich die Mitarbeitergesellschaft nicht. Für solche Unternehmen wird hier die Rechtsform der Öffentlichen Gesellschaft vorgeschlagen. Die Öffentliche Gesellschaft hat ebenso wie die Mitarbeitergesellschaft keine externen Eigentümer. Auch hier gehört das Unternehmen sich selbst (und nicht etwa dem Staat). Der Unterschied zur Mitarbeitergesellschaft besteht in der Zusammensetzung des Kontrollgremiums. Dieses heißt jetzt Aufsichtsrat und wird nur noch hälftig von Belegschaftsvertretern besetzt. Die andere Hälfte besteht aus Vertretern der Öffentlichkeit, benannt von den Städten, Gemeinden und Regionen, in denen das Unternehmen Produktionsstätten betreibt.“ – Hier ist ein weiterer neuer Aspekt im Gegensatz zu heute vorhanden, Kommunal- und Bundeslandvertreter sitzen bei solch großen Gesellschaften mit im Aufsichtsrat. Also das, was bei der Volkswagen AG Ausnahme ist, soll grundsätzlich für große Unternehmen gelten.)

● die Gemeinwohlgesellschaft (dazu schreibt Wagenknecht S. 281 in ihrem Buch: „Sie bietet sich für alle Bereiche an, die sich nicht für eine kommerzielle Unternehmensführung eignen: sei es, weil sie aufgrund der Bindung an Netze oder des Auftretens von Netzwerkeffekten (oder beidem) zum Monopol tendieren, sei es, weil die erbrachten Güter und Leistungen elementare Lebensbedürfnisse betreffen, die nicht nach persönlicher Kaufkraft, sondern für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollten.“ – Die Gemeinwohlgesellschaften treten heute schon als kommunale Betriebe für Wasser und Abwasser auf, die nicht gewinnorientiert sind, sondern kostendeckend arbeiten sollen. Wagenknecht möchte Gemeinwohlgesellschaften auch im Krankenhausbereich und in der Altenpflege, auch beim Ausbau von digitaler Infrastruktur etablieren. Das ist meiner Meinung nach vernünftig und muss deshalb nicht lange diskutiert werden! – Nur Politiker unterschiedlicher Grundauffassung könnten darüber lange diskutieren. – Ebenfalls würde Wagenknecht die Banken in Gemeinwohlgesellschaften überführen. Ob das sinnvoll ist, soll im nächsten Artikel zu Wagenknechts Buch, der sich mit Finanzfragen beschäftigt, behandelt werden.)

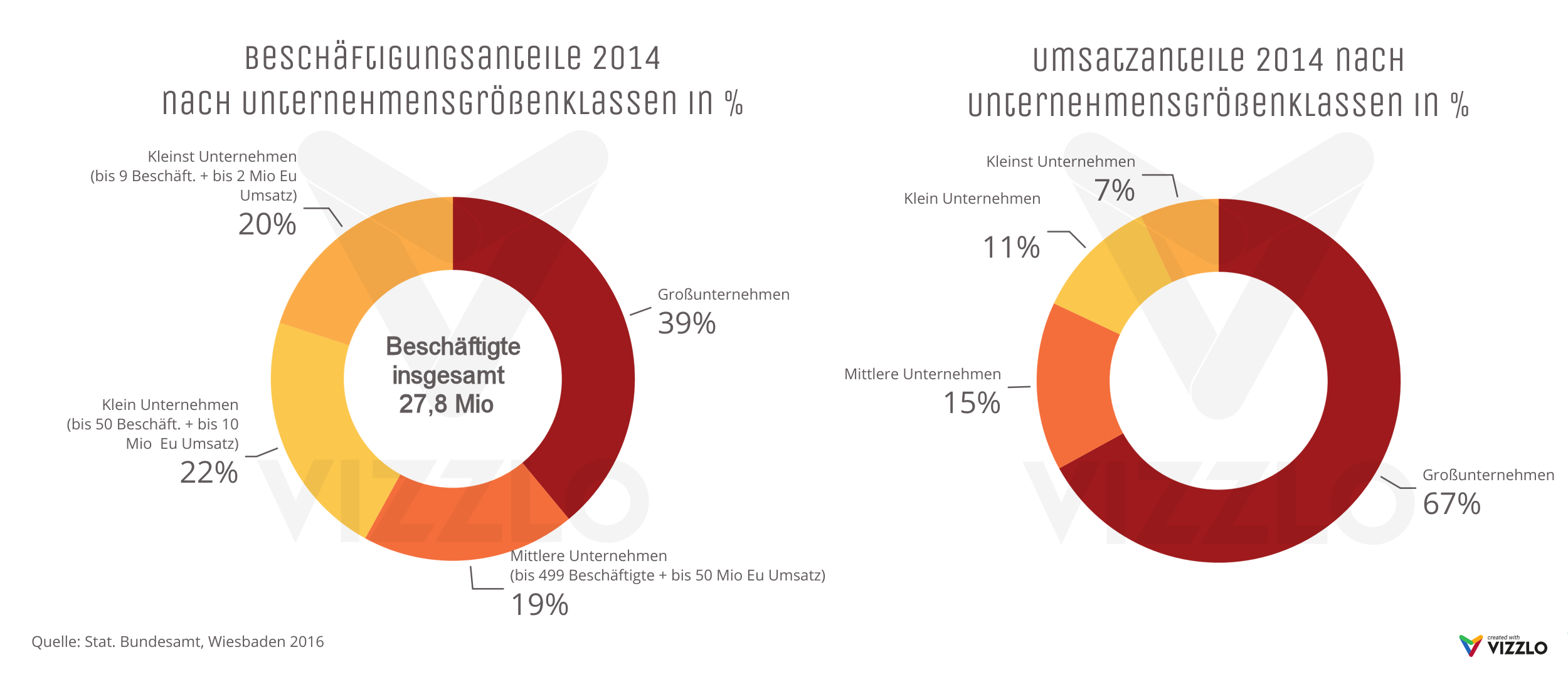

Damit man nicht im luftleeren Raum diskutiert, wird die Struktur der Betriebe nach Beschäftigten und Umsatz in Deutschland 2014 in der folgenden Grafik gezeigt:

Was bei Wagenknechts Vorschlägen für die Unternehmensformen ins Auge fällt, dass die Autorin im Unterschied zum früheren Sozialismus nicht daran denkt, die Produktionsmittel zu vergesellschaften, sprich zu verstaatlichen. Im Gegenteil, sie betont, dass sich der Großteil der Unternehmen nicht in der Hand des Staates befinden sollte.

Weiter fällt positiv auf, dass sie bei ihren Überlegungen zur Verbesserung der Effektivität der kapitalistischen Gesellschaft u.a. bei den Eigentumsverhältnissen ansetzt. Und gerade die sind für das Funktionieren einer Gesellschaft wesentlich, weil sie sich auf das Gerechtigkeitsgefühl und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger eines Staates auswirken. Der Niedergang der USA zum Beispiel ist im Grunde darauf zurückzuführen, dass die Besitzenden sich immer mehr vom gesellschaftlichen Produkt aneignen und die Kluft zwischen Besitzenden und Besitzlosen wächst. Oder anders gesagt, die US-amerikanischen Eliten kommen ihrer Verantwortung, zum gesellschaftlichen Gemeinwohl beizutragen, immer weniger nach und bedienen vor allem ihre Interessen. Dieses Handeln wird mit den Eigentumsverhältnissen gerechtfertigt. Natürlich spielen dabei auch noch andere Probleme eine Rolle, wie Globalisierung und Wirtschaftsprosperität. Die soziale Frage ist zwar für den Zustand einer Gesellschaft nicht alles, aber sie bleibt sehr bedeutsam und ist ein Indikator, wie die Gesellschaft mit ihren Problemen umgeht.

Zurück zu Wagenknechts Vorschlägen. Aus der obigen Auflistung geht hervor, dass lediglich zwei Unternehmensformen, die Mitarbeitergesellschaft und die Öffentliche Gesellschaft ziemlich Neues enthalten und zu diskutieren wären. Fangen wir mit der Mitarbeitergesellschaft an. Die Belegschaft wäre der Eigentümer, ohne aber daran private, veräußerbare oder vererbbare Anteile zu besitzen. Das heißt also, jeder neue Mitarbeiter im Betrieb würde sofort zum Eigentümer aufsteigen und jeder Mitarbeiter, der den Betrieb verlässt oder aus ihm ausscheidet, würde seine Eigentum verlieren. Nebenbei gesagt, hört sich das ziemlich nach dem früheren Sozialismus an, in dem das ganze Volk oder die ganze Gesellschaft zum Eigentümer der Produktionsmittel (sprich Betriebe) ausgerufen wurde, ohne dass der Einzelne darüber hätte bestimmen können. Denn die Kontroll- und Verfügungsgewalt besaß der Staat. Doch das ist bei Wagenknecht anders gedacht. Dort soll die gesamte Belegschaft die Kontrollfunktion und Verfügungsmacht ausüben. Siehe Wagenknecht S. 276: „Wenn stattdessen die verschiedenen Teile der Belegschaft – von den Hilfsarbeitern über das technische Personal bis hin zu den höheren Angestellten – gewählte Vertreter in das Kontrollgremium entsenden, ist gewährleistet, dass sich die Interessen der Gesamtheit der Belegschaft dort wiederfinden. Bei kleinen Unternehmen bis zu 50 Beschäftigten kann die Vertreterwahl auch entfallen. Dann ist die Belegschaft schlicht die Gesellschafterversammlung, die über die Besetzung der Unternehmensleitung entscheidet und ihr die Ziele vorgibt.“

Wagenknecht meint damit nicht, dass ständig Belegschaftsversammlungen einberufen werden müssen, um über größere betriebliche Fragen zu entscheiden. Siehe S. 276: „Größere Unternehmen brauchen natürlich, was sie heute auch haben: klare Weisungsbefugnisse und Kompetenzhierarchien. Die operative Leitung muss, wie jede andere professionelle Tätigkeit, von Leuten übernommen werden, die die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringen. Aber das hat mit der Frage des Unternehmenseigentums unmittelbar nichts zu tun. Dass Belegschaften nicht per Mehrheitsentscheid in täglichen Vollversammlungen ihre Unternehmen managen können, ist eine Binsenweisheit.“

Das hört sich auf den ersten Eindruck ganz gut an, zumal die Zielrichtung ist, den Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden und seine Interessen mit denen des Unternehmens stärker als heute zu verknüpfen. Die Autorin verweist in diesem Zusammenhang auf die erfolgreiche und stabile Carl-Zeiss-Jena-Stiftung, die nicht auf kurzfristige Renditejagd aus ist, sondern auf ein längerfristiges Bestehen am Markt. Dieses Stiftungs-Unternehmen kommt schon über hundert Jahre ohne Eigentümer aus, nur mit einem Stiftungsstatut. Wenn das die Blaupause für die Zukunft von einem Großteil der Unternehmen wäre, dann hätte Wagenknecht gleich noch die „Kapitalneutralisierung“ geschafft, von der schon manche Reformer des Kapitalismus träumten (wie der tschechische Ota Šik im Prager Frühling, den Wagenknecht auch erwähnt).

Am meisten stört ja Wagenknecht, dass die Geber von Kapital bei geringem Risiko die Früchte einer starken Kapitalvermehrung im Betrieb ernten, und dadurch immer mächtiger werden. Da die staatlichen Gesetze der Vererbung bei großen Vermögen gewollt schwach sind, werden große Vermögen immer weiter vererbt, und es entsteht, wie das Wagenknecht nennt, ein Geldadel oder Wirtschaftsfeudalismus: hohes Einkommen ohne Leistung. Der französische Ökonom Thomas Piketty hat in seinem Weltbestseller „Das Kapital im 21. Jahrhundert“, einem dicken Buch, statistisch gezeigt, wie sich in den vergangenen 200 Jahren die Kapitalvermehrung und -vererbung auf die privaten Vermögen in wichtigen Industrieländern auswirkte. Sie stiegen schneller an als das Wirtschaftswachstum, demnach auch schneller als die Löhne. Er meint, gegen diese Vermögenskonzentration helfe nur die Steuer.

Kann nun Wagenknecht auf ihre Art dieses Problem lösen? Lassen wir einmal die Sache mit den großer Vermögen beiseite und betrachten nur Wagenknechts Vorschläge zur Reform der Besitzrechte an Unternehmen. Beim genaueren Durchdenken des vorgeschlagenen Konstruktes ergeben sich eine Reihe von Problemen. Es gibt bei der Mitarbeitergesellschaft keine Aktionäre mehr und keine gesonderten Eigentümer mit unterschiedlichem Stimmrecht, sondern die Belegschaft, oder von der Belegschaft gewählte Vertreter üben die Kontrolle über ein Unternehmen aus. Der Betriebsleiter (Vorstandsvorsitzende), der die operativen Geschäfte zwischen den Sitzungen des Aufsichtsrates oder der Gesellschafterversammlung führt, wird von dem Aufsichtsrat berufen oder eingesetzt. Wie ist das aber, wenn ein neuer Vorstandsvorsitzender notwendig ist? Vielleicht einer, der außerhalb vom Unternehmen kommt. Wer wählt ihn aus? Wer kennt außerhalb des Betriebes fähige Kader?

Wagenknecht schreibt dazu (S.275 f.): „Um zu verhindern, dass die Führungsetage eines Unternehmens nachlässig, schlampig oder einfach schlecht arbeitet, braucht es keine externen Eigentümer, wie wir an erfolgreichen Unternehmen im hundertprozentigen Besitz von Stiftungen sehen können. Was es braucht, sind Kontrollorgane, die mit Leuten besetzt sind, deren Schicksal eng mit dem Unternehmen verbunden ist und deren Interesse sich möglichst mit einer langfristig guten, stabilen und erfolgreichen Unternehmensentwicklung deckt.“

…Leute, deren Schicksal eng mit dem Unternehmen verbunden ist, das ist gewiss die Belegschaft oder sind die Vertreter der Belegschaft, darin hat Wagenknecht schon recht. Aber sind es auch die Leute, die sich genügend mit Sachverhalten außerhalb des Betriebes beschäftigen können? Und können sie sich dann auf ein effektives, gemeinsames Handeln einigen. Bei den Börsianern gibt es einen Spruch: Viele kleine Aktionäre ergeben oft kein starkes Unternehmen, besser ist ein Hauptaktionär.

Doch es gibt größere Probleme. Angenommen, ein schnell wachsendes Unternehmen braucht große Mengen an Kapital? Einer einzelnen Bank wäre es wahrscheinlich zu riskant, solche Mengen an Kredit bereitzustellen, aber wenn sich die Kapitalmenge auf mehreren Schultern verteilt, ist sie leichter zu stemmen. – Wenn ein schnell wachsendes Unternehmen wie Google oder Apple Kapital brauchte, dann ging es an die Börse, d.h. es gab Aktien aus! Macht es den modernen Kapitalismus nicht gerade effizient, dass er ganz schnell große Kapitalmengen bereitstellen kann? Gewissermaßen ist das die Crux des Kapitalismus, einerseits hohe und schnelle Kapitalbereitstellung, andererseits Vermögenskonzentration in wenigen Händen. Das macht seine Effizienz und seine Schattenseiten aus. Man könnte natürlich die Entflechtung von Kapitalbereitstellung und Eigentumsverhältnisse dadurch befördern, dass man erlaubt, mehr als 50 Prozent (wie derzeit gesetzlich festgelegt ist) Vorzugsaktien auszugeben. Vorzugsaktien bedeuten, der Aktionär ist nur am Gewinn beteiligt, besitzt aber keine Eigentümerrechte, d.h. keine Kontroll- und Verfügungsfunktion über das Unternehmen. Die Vermögenskonzentration in privater Hand würde das freilich nicht einschränken.

Was geschieht, wenn ein Betrieb expandieren will, vorhat einen zweiten Betrieb im Inland oder gar Ausland zu eröffnen? Gehört dann der neue Betrieb wieder der neuen Belegschaft? Aber die Investition für den zweiten Betrieb muss irgendwo herkommen. Kommt sie aus dem ersten Betrieb, wird sich die Belegschaft des ersten Betriebes dagegen aussprechen. Denn was nützt ihr die neue Investition, sie beschneidet nur ihre eigenen Mittel. Es sei denn, dass die alte Belegschaft Miteigentümer an dem neuen Betrieb sein würde. Aber gerade das durchlöcherte das Modell der Mitarbeitergesellschaft, wie sie Wagenknecht vorschlägt. Kommt das Geld für die neue Investition von Banken, braucht es Bürgschaften. Diese kann im Prinzip nur der erste Betrieb übernehmen. Das hieße also, der erste Betrieb wird mit der Bürgschaft belastet, hat aber keine Vorteile davon. Also würde sich wahrscheinlich wieder die Belegschaft dagegen aussprechen.

Man kann es wenden, wie man will, Wagenknechts Unternehmensmodell eignet sich für eine statische Wirtschaft, aber nicht für eine, die dynamisch wächst und ständigem Strukturwandel unterworfen ist. Der Kapital-Eigentümer ist nicht so leicht eliminierbar. (Das trifft auch zu, falls die Belegschaft heute tatsächlich schon der Eigentümer des Betriebes ist, in diesem Fall besitzt jeder Beschäftigte individuelle Anteile – 7000 Betriebe soll es nach Wagenknechts Auskunft in Deutschland geben, S. 278.)

Aber auch ohne diese vorangegangenen Überlegungen zur Unbrauchbarkeit des Wagenknechtschen Betriebsmodells lässt sich feststellen, dass es seinen Praxistest nicht bestanden hat. Es ähnelt nämlich sehr stark dem jugoslawischen betrieblichen Selbstverwaltungsmodells in den 60er – 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Man kann dazu im „Gabler Wirtschaftslexikon“ von 2000 (15. überarbeitete und aktualisierte Ausgabe) S. 2755 unter dem Stichwort selbstverwaltete sozialistische Marktwirtschaft nachlesen, mit welchen negativen Wirkungen dieses Betriebssystem verbunden war: „a) Die Beschäftigten stimmen nur zurückhaltend Neueinstellungen zu, da jedes zusätzliche Gruppenmitglied das Pro-Kopf-Einkommen schmälert, ohne dass sicher ist, ob der zusätzliche Arbeitseinsatz dies ausgleicht. Folgen sind (1) eine tendenziell hohe Arbeitslosigkeit und (2) eine relativ kapitalintensive Produktion. – b) Der Reinvestition des Unternehmensüberschusses wird die Ausschüttung als in der Gegenwart verfügbares Einkommen vorgezogen; Folgen sind (1) vergleichsweise hohe Kreditfinanzierung der betrieblichen Investitionen und (2) durch die damit verbundene Kreditschöpfung (gleich Geldschöpfung) der Geschäftsbanken hohe Inflationsanfälligkeit. – c) Da das individuelle Einkommen vom jeweiligen Unternehmenserfolg abhängt, sind auch bei gleicher Qualifikation der Beschäftigten große zwischenbetriebliche Einkommensunterschiede zu beobachten. Die bestehende Tendenz, dass das persönliche Einkommen der Mitarbeiter erfolgreicher Unternehmen oft Maßstab der Selbstverwaltungsorgane in den weniger erfolgreichen Unternehmen für deren Ausschüttungsentscheidungen ist, verstärkt die oben erwähnten Probleme. – d) Das Gesellschaftseigentum verhindert das Entstehen eines Kapitalmarkts und fördert hierdurch die Fehlallokation des Produktivvermögens. – e) Die Dezentralisierung bzw. ‘Deetatisierung’ durch gesellschaftliche Absprachen ist verbunden mit einer Regionalisierung der Wirtschaftspolitik: Sie fördert den Lokalegoismus der Beteiligten und verhindert hierdurch die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse des Gesamtstaates.“ (S. 2756)

Die Beschäftigten eines Unternehmens sind zwar eng mit dem betreffenden Unternehmen verbunden, ihnen ist aber als Individuum das Hemd näher als der Rock.

Eine Neuerung, die Wagenknecht für die Öffentliche Gesellschaft (mehr als 20 000 Beschäftigte) vorschlägt, betrifft die Einbeziehung von kommunalen und regionalen Vertretern in den Aufsichtsrat von Aktiengesellschaften. Beispielgebend ist hier der Aufsichtsrat von Volkswagen. Bei ihm besteht der Aufsichtsrat zur Hälfte aus Vertretern der Belegschaft und der Gewerkschaft und zur anderen Hälfte aus Vertretern der Kapitaleigner (das nennt sich paritätische Mitbestimmung, wobei die Kapitaleigner eine Stimme mehr im Aufsichtsrat haben, im Prinzip ist das der Aufsichtsratsvorsitzende). Zu den Kapitaleignern gehören auch zwei Vertreter des Landes Niedersachsen, solange das Bundesland mindestens 15% der Stammaktien hält. Diese Konstruktion sollte man auf alle Aktiengesellschaften mit mehr als 20 000 Beschäftigte ausdehnen. Wobei es nicht unbedingt notwendig sein sollte, dass die Kommunen oder Regionen Anteile an den Stammaktien besitzen. Sie sollten nur Stimmrecht im Aufsichtsrat bekommen, um die Interessen der Öffentlichkeit vertreten zu können. Denn es ist ja eine Merkwürdigkeit, dass die Politiker von plötzlich verlorenen Arbeitsplätzen in Unternehmen aufgeschreckt werden und häufig auch aufgefordert werden, Arbeitslosigkeit sozial abzufedern, aber vorher gar nichts dagegen tun können.

Natürlich ist den Kapitalbesitzern oder den sie vertretenden Parteien die paritätische Mitbestimmung in den Aufsichtsräten großer Aktiengesellschaften (unter 2000 bis 500 Beschäftigten ist sie eine Drittelparität) ein Dorn im Auge. Die Hans Böckler Stiftung hat z.B. 2005 in einer Studie allein 13 Kritikpunkte vonseiten der Arbeitgeber und Politiker aufgelistet (wie: „Die Vertretung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten verhindert eine effiziente Aufsichtsratsarbeit. Die Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten sind für diese Funktion nicht qualifiziert.“ – https://www.boeckler.de/34601.htm), wobei diese Studie zu jedem Kritikpunkt auch Gegenargumente angeführt. Der Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte 2005 eine Kommission unter Leitung von Kurt Biedenkopf eingesetzt, um die deutsche paritätische Mitbestimmung „europatauglich“ machen zu lassen. In den anderen EU-Ländern gibt es nicht eine solch weitgehende Mitbestimmung, und diese Länder sind auch nicht bereit, sich dem deutschen Recht anzupassen. Aber die Kommission endete im Streit zwischen Arbeitnehmern und Kapitaleignern, und es wurde an der Mitbestimmung nichts verändert. Daran sieht man, es wird nicht leicht sein, die Mitbestimmung in Richtung Teilnahme der Vertreter der Öffentlichkeit in Aufsichtsräten zu erweitern. Es kann sein, dass man am Votum der Anteilseigner daran scheitert, oder, weil den Kapitaleignern damit tatsächlich zu viel Rechte entzogen werden würden. In diesem Fall müssten die Kommunen selber so viel Aktien aufkaufen, dass sie ein Mandat bekommen, im Aufsichtsrat zu sitzen.